2008年02月07日

カタチマー

方言名:カタチマー 和名:ヒメシオマネキ

マングローブの干潟に行くとハサミを盛んにふっているカニがいますね。沖縄の方言ではカニのハサミのことをチミと呼んでいて、シオマネキ類の場合片方が大きいのでカタチマーと呼ばれています。沖縄にはオキナワハクセンシオマネキ、ヒメシオマネキ、ベニシオマネキ、シオマネキなど何種類も住んでいすのですが、全てカタチマーで片づきます。

2008年02月06日

チャンチャクナー

方言名:チャンチャクナー、トゥイヌヒサナー 和名:オニタビラコ

立春を迎えこれからどんどん暖かくなるかと思います。庭先や野原では野草が元気に育っています。

世間は中国野菜の農薬問題でにぎわっていますが、考えてみると本来日本人は野山にある野草を食べていたのですね。昔から生えている野草は特に農薬を使わなくてもすくすく育っているわけですから、完全無農薬なのです。今回の問題を機に原点に帰って野草を食べることも考えてみたらと思います。

季節の旬の植物はビタミンも豊富に含んでいるといわれていますね。栄養も満点にちがいないですね。

今週の沖縄タイムス 住宅情報の「見る!知る!自然のふしぎ」では庭先や野原で見られる植物の中から食べられるお勧めの野草名が乗っていますよ。ぜひご一読を……

野草に興味のある方はこちら 沖縄の自然をたのしむ『野草の本』

2008年01月14日

ムーチーガーサ

方言名:ムーチーガーサ 和名:ゲットウの葉

こんばんは。明日は旧暦の12月8日でムーチーですね。初孫ができたら親せきや隣近所にムーチーを作って配る地域もあるようです。

一般の家庭では健康を願ってムーチーを作って仏壇にお供えしますね。丁度このころの厳しい寒さのことをムービービーサと呼んでいて、それが良く当たるのですが今年はチョッと異常気象気味です。

ムーチーガーサは一般的にゲットウの葉を使いますが、南城市ではチカラムーチー(力餅)はクバの葉で包みます。ただ、砂糖を入れない白い餅をゲットウの葉で包んでチカラムーチーとしている場所も多いです。たぶん、クバ(和名:ビロウ)の分布がある場所はクバの葉を使っているのだと思います。

2008年01月10日

ユーナの花

方言名;ユーナ 和名:オオハマボウ

こんばんは。今日は愛好家の多いユーナの花を紹介します。ユーナは昔はどこの家庭にでも植えてあった日常不可欠な植物だったんですよね。屋敷の北西側にはずらーっとユーナの木が植えてあったんですね。

ユーナの葉はトイレットペーパーが普及するまでは尻ふきとして使われていたのです。ですから、家族が使う分をまかなうのに多くの葉が必要だったというわけです。で、何で北西側かといいますと風水の関係で沖縄のトイレは北西側に設置されたからなんですよ……。

ユーナの由来はユナと言うのが海岸の木が多く生えている場所を指す言葉で、そこに多く生えている植物なのでユーナとなったようです。広い意味ではマンブローブの一種なんですよね。

参考文献『植物の本』(屋比久壮実)著

2008年01月09日

音痴克服法

方言名:アイコー、アヤー 和名:アリ(アシナガキアリ)

こんにちは今日はアイコーの話です。沖縄にはかなりの種類のアリがいます。総称してアイコーと言いますが、アシナガキアリは特別にアカアヤーとかタカアヤーという名前がついているのです。

体が赤っぽいことからアカアヤー、脚が長く背丈が高いのでタカアヤーと呼ばれているんですね。

ところで、沖縄ではカラオケなど音痴名ひとをユクヌーディ(横喉)といいます。で、こんなユクヌーディの皆さんには音痴だねーなんて言いません。「どこかでアイコー拾って飲んでおいで……」と、行ってますね。(音痴克服法)沖縄ではアイコーを飲むと歌が上手くなると言い伝えられているのです。(ホントに歌が上手くなるかどうかは知りませんが……?)

2008年01月08日

ホートゥヌシー

方言名:ホートゥヌシー キジバトの巣

沖縄に在来の茶色いハトをキジバトといいます。

で、キジバトの巣をホートゥヌシーなんて呼んでいます。さて、写真をみてもおわかりのようにかなり簡単な造りをしていると思いませんか?

ボサボサの頭の髪の毛みたい…。そう、沖縄では寝起きで寝癖のついた髪の頭のことを「ホートゥヌ シーヌ グトゥル アッサー」(ハトの巣のようだね)なんていいますよ。

昨夜は髪が乾く前に寝たので今朝はホートゥヌシー状態でした。

2008年01月01日

ワカンジ汲み

新年明けましておめでとうございます。

旧年チューは沖縄方言を楽しむをご愛読ありがとうございました。

今年もよろしくお願い致します。

さて、新年にやることと言えば、昔はカー(泉井)まで出かけて今年最初の水を汲んできて仏壇と火の神にお供えしたようです。この水のことを「ワナンジ」(若水)と読んでいて、この水を汲んできた子どもだけにお年玉があったので、競って早起きしたと聞いています。

昨今は水道も完備してワカンジなんて汲みに行かないのですが、最初の水道水でお茶を沸かし火の神や仏壇にお供えしているようです。

2007年12月31日

ユナかジシ

今年も残すところ12時間を切りました。

最近では本土式で年越しそばが主流になってきましたが、私の父はユナカジシを食べていました。

沖縄では大晦日の夜にサンマイ肉を食べていたようです。このあたりでも沖縄と豚の繋がりの強さを物語っているように思います。

沖縄では「豚は鳴き声以外は全部食べる」なって大げさに言う人もいるほどです。考えてみると顔はチラガー、耳はミミガー、内蔵はなかみ汁、足はアシテビチ…。脂身はマーアンダ、マーアンダを絞ったカスはアンダカシーてな具合ですね。ほんとに沖縄文化と深い関わりがあります。

沖縄では豚は正月と盆に必須のお肉で、ヤギ肉は栄養をつけるため行事の時につぶして食べたようです。先日の調査では日常の栄養補給としてはウサギ、ニワトリなどがよく食べられたようです。肉の塊が小さいので残らないように匹数で調整できたからといっていました。冷蔵庫のない時代の人々の知恵なのかもしれませんね。

今年も多くの方々に読んで頂きありがとうございました。

来年もいろいろ沖縄の方言を紹介できるよう頑張りたいと思います。

みなさん、良いお年をお迎えください。

徳門大輔

最近では本土式で年越しそばが主流になってきましたが、私の父はユナカジシを食べていました。

沖縄では大晦日の夜にサンマイ肉を食べていたようです。このあたりでも沖縄と豚の繋がりの強さを物語っているように思います。

沖縄では「豚は鳴き声以外は全部食べる」なって大げさに言う人もいるほどです。考えてみると顔はチラガー、耳はミミガー、内蔵はなかみ汁、足はアシテビチ…。脂身はマーアンダ、マーアンダを絞ったカスはアンダカシーてな具合ですね。ほんとに沖縄文化と深い関わりがあります。

沖縄では豚は正月と盆に必須のお肉で、ヤギ肉は栄養をつけるため行事の時につぶして食べたようです。先日の調査では日常の栄養補給としてはウサギ、ニワトリなどがよく食べられたようです。肉の塊が小さいので残らないように匹数で調整できたからといっていました。冷蔵庫のない時代の人々の知恵なのかもしれませんね。

今年も多くの方々に読んで頂きありがとうございました。

来年もいろいろ沖縄の方言を紹介できるよう頑張りたいと思います。

みなさん、良いお年をお迎えください。

徳門大輔

2007年12月27日

ハーベールー

方言名:ハーベールー 和名:ツマベニチョウ

今回はハーベールーを紹介致します。沖縄では蝶も蛾も含めて鱗粉のある昆虫(鱗翅目)をまとめてハーベールーと呼んでいたようです。一部地域では夜ランプに飛んでくる蛾のことをヒーチャーサー(火を消すヤツ)と呼んだりしていたようです。

日本最大の蝶であるオオゴマダラのことを特にアヤハーベールーと呼ぶ地域もあります。

面白いのは沖縄には相当種類のな蝶と蛾が住んでいるにもかかわらず全部ハーベールーで片づけるところが徹底していますよね。

2007年12月25日

ヒージャーオーラセー

方言名:ヒージャーオーラセー ヤギの決闘

沖縄ではお祭りには欠かせないのがヒージャーオーラセーなのです。「動物同士を戦わすなんてなんとむごい」とおっしゃる方もおありかと思いますが、これが沖縄の文化なのでしょうね。

ヒージャーオーラセーが始まると老いも若きも、男性も女性もどこからともなく集まってきて見入っているのです。どうです、ヒージャーを見つめる人々の顔のいきいきしていること。

瀬底島ではゴールデンウィークのころ行われる恒例のヒージャーオーラサイがあります。来年のことですが、今日のある方はぜひ一度観戦してみてはいかがでしょう。

2007年12月21日

イサトゥー

方言名:イサトゥー 和名:ハラビロカマキリ

沖縄には何種類かのカマキリがいますが、このカマキリはおしりの部分が広くなったハラビロカマキリです。方言名は沖縄広域ではイサトゥーと呼ばれていますが、地域によってはキーザールーとか呼ばれています。まだまだ、個性的な方言名がありそうなのですが、みなさんの地域では何と呼んでいますか?

年間を通じてカマキリは見ることができますが、年間を通じて2回の繁殖期があるようです。丁度今の時期は冬場の幼個体が見られる時期です。沖縄は年間を通じて花が咲くのでカマキリのような花での待ち伏せ型の昆虫も年間を通して生活できるのでしょう。

2007年12月20日

オークサバー

方言名:オークサバー 和名:ヤマブキベラの雄

サンゴ礁には陸上のオウムのようにカラフルな魚がいます。僕の好きな魚の一つにヤマブキベラがいます。雌性先熟といいましてこの魚は最初は体も山吹色で全て雌なのですが、体が大きくなると色も青っぽく変わり雄になります。写真はしっぽのあたりに雌の頃の面影を残した雄です。

セックスチェンジの途中はオカマのような時期もあるようです。

昔の沖縄の人は別の種類と捕らえていたようで、雄をオークサバー、雌をアカクサバーと呼んでいました。途中のオカマを訊ねたたら漁師も困ってましたね。カラフルな小形の魚のベラの仲間を総称してクサバーと分類しています。

2007年12月20日

マヤー

方言名:マヤー 和名:ねこ

ネコは人気がありますね。方言ではマヤーですね。沖縄の西表島にはイリオモテヤマネコがいますが、家猫は中国あたりから来たものと思われます。ちなみに中国語ではマオ(発音は抑揚がありますが)訛ればマヤーとも聞こえそうですね。

さて、今日も方言の聞き取り調査で本部町の伊豆味へ出かけたのですが、話はあらぬ方へ。

マヤーはマヤーでもガチマヤーの話で盛り上がってしまいました。ガチマヤーとは食いしん坊のことで人の分まで食べてしまうような人のことです。

「私、ガチマヤーだねて言われたけど、やっと意味がわかったわー」なんて方いませんか?

2007年11月18日

イシガンガラー

方言名:イシガンガラー 和名:チブサトゲグモ

昔から屋敷のいろいろな場所に巣を張るデコボコだらけのクモです。竹の先を2つに割り、つっかえ棒を挟んで三角にしてクーバートゥヤーをつくりそれを使ってクルクルクモの巣とりをしたものですが…最近ではそんな光景も見かけなくなりました。方言名もダイナミックにイシガンガラー(石の飛び出した道のでこぼこ表現)昔はアスファルトなどなかったので道はでこぼこだらけのイシガンガラーだったのですね。

よく見ると色やデザインのバリエーションがあっておもしろそうですよ。

2007年11月13日

グリンメタリックの蝿

方言名:オーべー

沖縄では蝿のことを南部地域ではへー、中部地域ではフェー、北部地域ではペーと呼んでいますね。これは蝿の総称で主に家の中に入ってくる黒っぽい蝿のことです。

さて、今日紹介するのはグリンメタリックの青く輝く蝿なのです。発音はまさに欧米諸国を呼ぶときのオーべーでよいのです。

2007年09月23日

ウール

南城市知念のサンゴ礁(1990年ごろ)

先日南城市知念の小学校から昔の知念の水中写真があれば授業で使いたいのですがと、相談があった。

昔のスライドフィルムを調べていた驚いた。毎年少しずつ環境は悪化していったのだが、10年以上経つとこうもコントラストがはっきりしてくるのかと…

さて、サンゴは方言ではウール、とかウルとか言ってますね。

2007年09月14日

ウジラ

ウズラの目玉焼き

お久しぶりです。きょうはウズラの話をします。沖縄にはミフウズラがいます。沖縄方言ではウジラなんて発音しています。賢い子をみるとおばーちゃんなどは「ウヌックワヤ ウジラーサッサー!」なんて感心していますよね。ウヌックワヤは(この子は)、ウジラーサッサー(賢いねえ)となるのですが、ウジラサッサーのウジラはウズラの事なのです。ウズラの巣は几帳面に精巧にできていることから賢さの例えに使われているようです。

それにしてもウズラの目玉焼きはダブルでも一口サイズですね。今日はウズラの目玉焼きを食べながらいろいろ考えたのでした。

2007年07月31日

タンメータニクーヤー

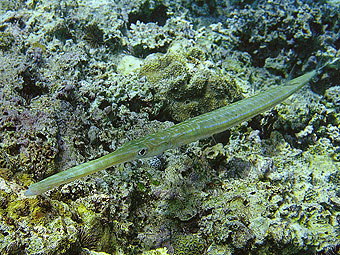

方言名:タンメータニクーヤー 和名:アオヤガラ

今日で7月も終わりますが、考えてみるとあまり泳ぎに行ってませんね。来月は子ども達を連れて泳ぎに行きたいものです。

さて、海にちなんで。海の生き物の中でもおもしろい方言名がついた魚をご紹介しましょう。今日紹介するアオヤガラは方言名がタンメータニクーヤーと呼ばれているのです。タンメーとはおじいさんのこと、タニはおチンチン、クーヤーとはくわえるやつ、となります。言葉をつなぐとすごいことになりますね。ほとんど放送禁止用語?(ブログは放送じゃないのでいいのかな?)

何でそう呼ばれたのか?今となっては想像力を働かすしかないのですが・・・

昔のウミンチュウは基本的にすっぽんぽんで泳いでました。年取るといちもつも小さくなり食いしん坊なアオヤガラには、小さくなったおじいのいちもつが少し太めのミミズに見えたのかも・・・

それ以外に何かおもしろい想像力のわいた方は教えてくださいね。

2007年07月28日

アンダクェー

沖縄方言:アンダクェー、アンダハブ 和名:オキナワトカゲ

昔は集落のどこでも見かけたかわいいヤツ。いつの間にか姿を見なくなりました。アンダクェーの生息にはいくつか条件があるのです。

1.山羊小屋または豚小屋がある。

2.屋敷囲いがブロック塀でなく、樹木とくにフクギのような大きな葉が落ちている場所が天敵から隠れやすい。

ただ、現在は家畜として山羊やブタを身近で飼っている場所って限られてますね。さらにフクギ並木なんて・・・。それでその条件を満たしているのが本部町の備瀬なので撮影に行ってきました。

アンダクェーは体にストライプも模様があり、しっぽがやや青みがかっています。それが、子どもの頃は鮮やかな青い色でひときは目を引くのです。そのしっぽをつかむとしっぽを切って本体は逃げていきます。しばらくしたらしっぽが再生してくるのですね。

2007年07月11日

マフッカ

沖縄方言:マフッカ 真昼 殆ど真下にできる影

昔は沖縄では正午から2時くらいまでをマフッカと言って子ども達の外出を禁止していました。強い直射日光は脳膜炎を引き起こし、多くの子ども達の命を奪ったからです。

あまりにも強すぎる日差しから子ども達を守るため、大人達はマフッカに遊んでいる子ども達を見ると口々に「ティラーカイ クワーリンドー(太陽に喰われるよ!)」なんてすごい形相で諭しました。

時代は変わっても、やはり太陽の強い日差しは皮膚を老化させ、体力を消耗させます。これから暑い夏が続きますが、みなさんマフッカの太陽にはご用心!